センター概要

糖尿糖尿病専門医3名、糖尿病療養指導士5名(CDEJ 3名、LCDE 3名)を擁する地域医療支援病院の糖尿病センターとして、地域のかかりつけ医療機関と円滑な医療連携を行い、専門的かつ適切な医療を提供しています。

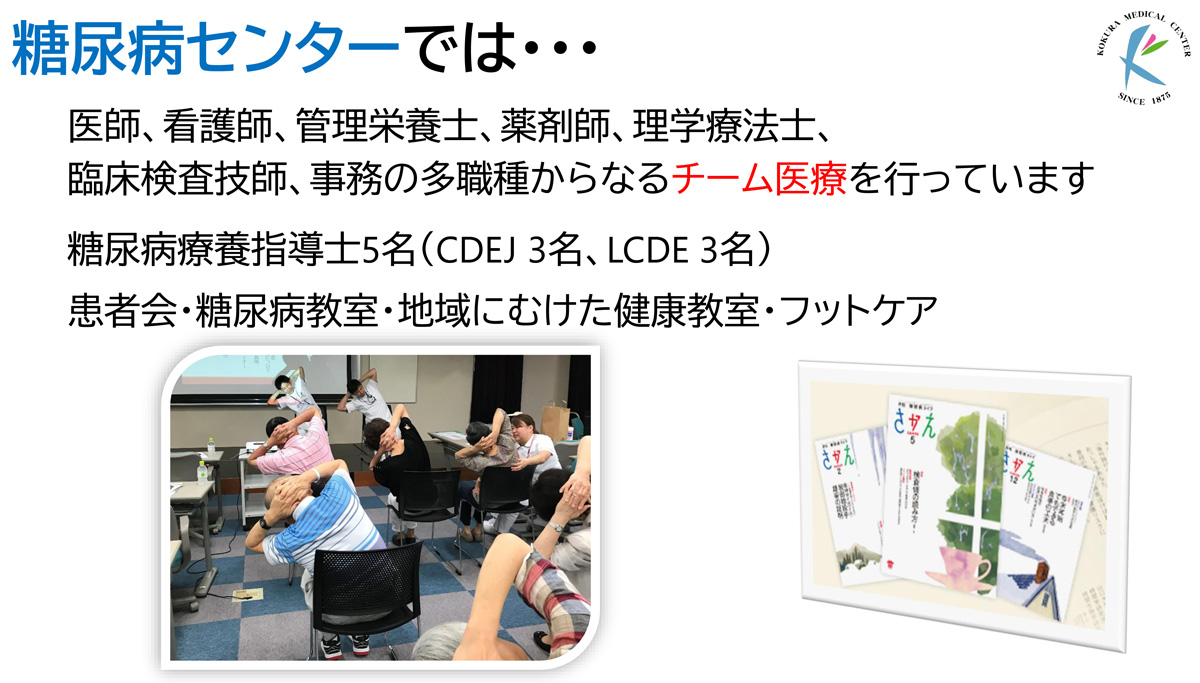

糖尿病とともに生きる患者さんが自己管理を習得し、最適な医療を最大限に活かせるように、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、事務の多職種からなるチーム医療を行っています。教育入院の他、患者会や病棟での糖尿病教室を通して糖尿病への理解を深めていただいており、地域のどなたでも参加できる健康講座も定期的に開催しています。

また、インスリン治療の適応でコントロール困難な場合には、持続血糖モニタリング(FreeStyleリブレ2)やインスリンポンプ療法(ミニメド780Gシステム)、Sensor Augmented Pump (SAP) 療法などの対応も可能です。

センターの取り組み

| 内容 | 開催時期 | |

|---|---|---|

| 春ヶ丘会(患者会) | ・講演会/体験会/相談会 ・食事会 |

年1回 |

|

日本糖尿病協会 機関紙の配布 |

・全国紙「さかえ」の配布 | 毎月 |

| 糖尿病教室 | ・入院集団教室 | 第2、第4火曜日 15:00~ |

糖尿病教育入院

糖尿病治療では約3週間の教育入院を設定しており、現在の糖尿病の代謝状態の把握、糖尿病細小血管合併症や動脈硬化の評価を行い、治療方針を決定します。また、体組成や生活習慣に合わせて多職種が介入し、食事・運動療法などの生活管理や減量を指導しています。

- 期間

- 3週間(クリニカルパス)

- 検査

- 体組成の評価、糖尿病の代謝状態の把握、糖尿病細小血管合併症や動脈硬化の評価

- 指導

- 年齢、体組成や生活習慣に合わせ多職種が介入、食事・運動療法など、生活管理や減量を指導

短期間の教育入院、術前血糖コントロール入院など、状況に合わせて柔軟に対応しています。

春ヶ丘会(糖尿病友の会)

小倉医療センター春ヶ丘会は、糖尿病の患者さんと当院の医師をはじめとする医療スタッフで構成し、患者さんの糖尿病治療のサポートと患者さん同士の交流を目的として2004年度に発足し現在に至っております。

活動内容としては、「春ヶ丘会」として年間1回の交流会を開催し、会員皆様の相互の親睦として和やかな雰囲気のもと実施し、公益社団法人日本糖尿病協会の発刊する機関紙「月刊 糖尿病ライフさかえ」を会員の皆様へお配りしており、全国の「友の会」情報を含め最新の医療に関する関連の充実した内容がご覧になれます。

ご入会はいつでも歓迎しております。入会をご希望される方は、主治医または下記連絡先へお知らせください。患者の皆様にとってより充実した生活に繋がるよう、私ども医療スタッフと一緒に学び交流してみませんか。

お問い合わせ

春ヶ丘会事務局(栄養管理室)

栄養管理室ページはこちら

多職種でのチーム医療

糖尿病センターでは、糖尿病とともに生きる患者さんが自己管理を習得し、最適な医療を最大限に活かせるように、医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、理学療法士、臨床検査技師、事務の多職種からなるチーム医療を行っています。

看護師

糖尿病のコントロールや合併症予防対策のため、患者さんの知識向上や血糖測定・インスリン注射手技の指導を行い、長期にわたり治療や自己管理が必要な患者さんの生活が少しでも良好に保たれるよう糖尿病療養指導士を中心に多職種と連携し、個別対応の看護を提供しています。

また、月に3回行う糖尿病教室の企画・運営や週に一度の糖尿病フットケア外来でも療養指導を行っています。

管理栄養士

栄養管理室では、糖尿病治療において大切な「食事療法」の一環として、入院食の管理から入院・外来での栄養食事指導について、6名の管理栄養士でサポートを行なっています。

入院食では主治医の指示エネルギー量に合わせ、栄養バランスのとれた献立の作成を行い、日々の食事提を実施しています。さらに、糖尿病について正しい理解を深められるよう、栄養食事指導では生活スタイルに合わせた具体的な提案を心がけ、退院後の食生活へ繋げられるよう努めています。

理学療法士

理学療法士は運動療法を主とした指導を行っています。

運動をすると、血液中のブドウ糖が筋肉に取り込まれやすくなり、血糖値が下がります。また、運動を一定期間継続することによって、インスリンの働きが改善され、筋肉へのブドウ糖取り込み能力が上がり、運動療法の効果が高まります。運動療法は、ロコモティブシンドローム(運動器症候群)・サルコペニア(加齢性筋肉減弱症)に対する治療法としても近年話題になっていますが、継続が難しい治療法でもあります。楽しんで継続的に運動に取り組めるよう、糖尿病教室を通し支援を行っていますので、運動療法について疑問・不安がある方は理学療法士までお問い合わせください。

薬剤師

糖尿病治療には食事、運動療法が励行されますが、それでも血糖コントロールが上手くいかない場合は薬物治療が開始されます。糖尿病の治療薬にはインスリン、内服薬等が用いられますが、食事摂取量の変動、その日の体調によっては薬剤により低血糖を引き起こすことがあり、適切に使用、管理をしなければ命の危険に関わる可能性もあります。そのため薬剤師は正しい薬の知識をお伝えすることはもちろん、薬剤服用歴、パーソナリティを考慮し、それぞれの患者さんに最適なアドバイスや指導が出来るよう心がけています。

臨床検査科

当院の臨床検査室では、糖尿病が診断されるきっかけとなる検査項目(血糖値、尿糖、HbA1c、グリコアルブミン、インスリン等)を高い精度で検査し、1時間以内で結果報告しています。これらの異常を早期に見つけて、患者さんが検査結果を客観的に評価し生活習慣を改善することで、血糖値コントロ-ルや糖尿病合併症の予防に役立ちます。

スタッフ

糖尿病・内分泌代謝内科

| 糖尿病・内分泌内科医師 | 加来 真理子 | |

|---|---|---|

| 糖尿病・内分泌内科医師 | 林 加野 | 日本内科学会 内科専門医 日本糖尿病学会 専門医 日本内分泌学会 内分泌代謝・糖尿病内科領域専門医 日本肥満学会 |

| 糖尿病・内分泌内科医師 | 今薗 直博 | 日本内科学会 日本糖尿病学会 日本内分泌学会 |

| 糖尿病・内分泌内科レジデント | 戸高 悠 | |

| 糖尿病・内分泌内科レジデント | 上中 玲奈 |

メディカルスタッフ コアメンバー

| 外来看護師 | 神川 孝子 | 北九州糖尿病療養指導士 |

|---|---|---|

| 病棟看護師長 | 富永 志緒里 | |

| 病棟副看護師長 | 金丸 裕子 | 日本糖尿病療養指導士 北九州糖尿病療養指導士 |

| 病棟看護師 | 石田 朱音 | 日本糖尿病療養指導士 |

| 病棟看護師 | 丸山 和美 | 日本糖尿病療養指導士 |

| 栄養管理室(栄養管理室長) | 松谷 智子 | NST専門療法士 |

| 栄養管理室(主任栄養士) | 海塚 佳菜 | |

| 栄養管理室(管理栄養士) | 和田 明朗 | |

| 栄養管理室(管理栄養士) | 島袋 志穂 | |

| 栄養管理室(管理栄養士) | 福田 紗奈江 | |

| 薬剤部(薬務主任) | 中島 理恵 | |

| 臨床検査科(臨床検査技師) | 倉永 隆司 | |

| リハビリテーションセンター(理学療法士) | 友清 隆之 | 福岡糖尿病療養指導士 |

| 事務部(入院係) |

認定・指定施設

- 日本糖尿病学会認定教育施設(専門医3名、指導医1名)

- 日本内分泌学会認定教育施設(専門医3名、指導医1名)

- 日本肥満学会認定肥満症専門病院(専門医1名、特例指導医1名)