臨床検査科について

臨床検査科は、一般・血液学検査、生化学・免疫学検査、細菌・微生物学検査といった検体検査部門、 病理学・細胞診検査診断部門、生理機能検査部門で構成され外来採血も臨床検査技師がおこなっています。

臨床検査とは人の体液(血液、髄液など)、排泄物(尿、便、痰など)、組織(臓器、筋肉、皮膚など)を生物化学的に分析、 あるいは直接患者さんから得られた微弱な電気信号 (心電図、脳波など)を物理化学的に解析し、超音波画像をもとに臨床診断の補助をする業務です。

今日の医療の進歩発展は目覚しく臨床検査の分野においても時代に応じた新たな検査を導入しています。また技術や知識および検査精度向上に努めるべく各分野には認定資格を持つ技師を配置しています。

理念

「いつもありがとう」と感謝される検査科を目指します。

基本方針

- 一、迅速で正確な検査結果を提供します。

- 一、思いやりのある対応を心がけます。

検査・診断部門紹介

血液・一般検査部門

尿検査

尿検査は一般的に、尿定性検査、尿沈渣検査そして尿生化学検査に分類されます。

尿定性検査は試験紙を使用し、色の変化を見ることで全身状態を把握することができ、腎・尿路系疾患のスクリーニング検査、および治療効果・薬剤の副作用の判定についての情報収集としてされます。

尿沈渣検査では、尿中の細胞や細菌などの成分を直接顕微鏡で見て、がんや組織の障害、感染症などを推測することができます。

尿に異常があると色の変化や濁りを生じますが、見た目ではわからない時もあります。体の調子が良くないと感じた時だけでなく、定期的に尿検査を受けることで病気を早く発見することができます。

便潜血検査

便の中に血が混じっているかどうかを調べる検査です。消化管出血や大腸がんのスクリーニングに用いられます。

特に大腸がんの初期には、自覚症状がほとんどないため、この検査が早期発見に役立っています。

髄液検査

髄膜炎や脳・脊髄の病気が疑われた時に検査します。

体腔穿刺液(腹水・胸水)検査

腹水や胸水が溜まる原因を調べるため、色や濁り、血液・細菌・がん細胞の有無などを調べます。

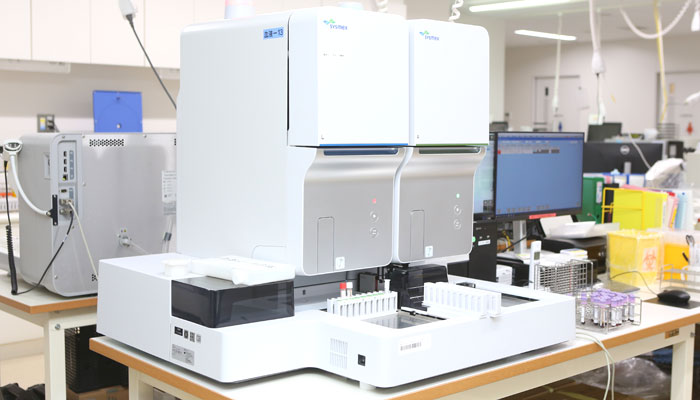

血液には赤血球、白血球、血小板の血液細胞が含まれています。それらの細胞数やヘモグロビン濃度、 白血球分類は、自動分析装置を用いて測定しています。 また、形態は大きさ・形の異常などを顕微鏡で観察します。

赤血球

細胞内のヘモグロビンを用いて酸素を肺から全身へ二酸化炭素を全身から肺へ運びます。赤血球の減少は貧血と呼ばれ、ヘモグロビンが低下し、全身は酸素不足となり、めまい、顔面蒼白などの症状を呈します。赤血球の増加は血液の粘稠性が増加し、血栓症などを引き起こすことがあります。

白血球

5種類の細胞からなり、細菌の貪食殺菌を行ったり、ウイルスを処理したりと、生体内に侵入した病原微生物に対する防御を行う細胞です。病原微生物の侵入により白血球数は増加したり減少したりします。白血球増加が腫瘍性に起きた場合を白血病と呼んでいます。

血小板

赤血球が血管外に漏れ出ることを防ぐ細胞の一部です。血管が破綻した時に迅速に止血を行います。血小板数の減少は出血を起こします。逆に血小板数の増加は血栓症を引き起こすことがあります。

主な検査項目

血球計算末梢血液像骨髄検査白血球特殊染色

血液が凝固しにくい出血性疾患、また逆に血栓ができやすい血栓性疾患の場合に検査します。さらに、抗血栓療法のためにお薬を服用されている方のモニタリングを行っています。

他、手術、出産時の凝固能の確認も凝固線溶系検査の役割です。

主な検査項目

PTAPTTフィブリノーゲンD-ダイマーFDPATⅢ

輸血部門

安全な輸血をおこなうために必要な検査を行います。

主な検査項目及び業務

血液型検査不規則抗体検査交差適合試験血液型不適合妊娠の検査新生児溶血性疾患の検査同種血保管管理自己血保管管理末梢血幹細胞保管管理

不適合輸血を防止

血液型検査と不規則抗体検査は、人的ミス防止のため自動化されており、24時間体制で対応しています。血液型のダブルチェックや緊急輸血に対応するためのマニュアルも整備されています。

細菌検査部門

細菌検査室では、感染症の原因である微生物を検出し、その菌にはどんな薬が効くのかを調べています。また、ICT(感染制御チーム)に参画し、 院内での薬剤耐性菌の検出状況には特に注意を払っており、院内感染防止対策にも取り組んでいます。

主に以下のような検査を行っています。

一般細菌検査は最終結果報告まで平均3~4日かかります。目的菌によってはさらにかかることがあります。

塗抹検査

検体をスライドガラスに塗り、染色して顕微鏡で観察する 検査です。形や色により、どのような菌がどの位いるのかを調べます。

培養・同定検査

検体を「培地」という細菌にとって必要な栄養素を含む寒天 に塗り、細菌を発育させ、その細菌の名前を調べる検査です。

薬剤感受性検査

感染症の原因となっている細菌ごとにどんな薬が効くのかを調べる検査です。

抗酸菌とは、結核菌と非定型抗酸菌(非結核性抗酸菌)に大きく分けられます。結核は空気感染で拡大するため、 当検査室は安全キャビネットを備えています。抗酸菌検査は最終結果報告まで8週間かかります。

塗抹検査

Ziehl-Neelsen染色と蛍光染色を行い、顕微鏡で抗酸菌の有無と菌量を観察する検査です。

培養

抗酸菌用の培地で培養します。 最終判定は8週後になります。 なお、抗酸菌の同定・薬剤感受性検査、遺伝子検査は外部委託しています。

前述の細菌培養検査と比べて操作が簡便で、対象の菌やウイルスであれば1時間以内に判定可能な「迅速検査」という検査があります。 当院で行っている迅速検査は、以下の通りです。

- A群溶連菌抗原検査

- RSウイルス抗原検査

- アデノウイルス抗原検査(咽頭、角膜)

- ノロウイルス抗原検査

- ロタウイルス抗原検査

- アデノウイルス抗原検査(便)

- 尿中肺炎球菌抗原検査

- 尿中レジオネラ抗原検査

- CDトキシン検査

- マイコプラズマ抗原検査

- インフルエンザウイルス抗原検査

生物検査部門

心電図検査

手首、足首、胸に電極をつけて、心臓の活動状態に異常があるかどうかを調べる検査です。不整脈、狭心症、心筋梗塞、電解質異常などの診断に用いられます。

血圧脈波検査(ABI/CAVI)

仰向けに寝た状態で両腕と両足首に血圧計を巻き、血圧および心音図を記録します。 動脈硬化の評価、また両手両足の血圧比から下肢動脈の閉塞や狭窄の程度を評価します。検査時間は5分程度です。

呼吸機能検査(VC/FVC/FRC/DLCo)

肺の容量や呼気速度を計測し気道の状態から肺障害の程度などを調べます。また、薬剤吸入試験や特殊肺機能検査(機能的残気量、肺拡散能力)も実施しています。

終夜睡眠時ポリグラフ検査

睡眠時無呼吸症候群の判定や、寝ている時の睡眠の質、呼吸状態などを調べる検査です。

聴力検査

さまざまな周波数(125~8000Hz)を用いどの領域でどのくらい小さい音まで聞こえるかを調べます。

自動聴性脳幹反応(AABR)

ヘッドホンからのクリック音を流し、脳幹から出る微弱な反応波を検出して聴覚能力に関する判定を行う検査です。当センターでは新生児の聴覚スクリーニング検査として実施しています。

OD(起立性調節障害)テスト

立ちくらみ、朝起き不良、倦怠感、動悸、頭痛、失神などの症状を伴う、思春期に好発 する自律神経機能不全の1つである起立性調節障害の評価ができます。 横になった状態から立ち上がった時の症状や血圧、心電図変化を調べます。

脳波検査

頭に電極を付けて、脳から生じる微弱な電気信号を波形として記録します。てんかんや脳炎、脳症、頭部外傷などの診断に有効な検査です。

超音波検査

超音波を利用して体内の様子を画像化し、心臓・乳腺・頸動脈などの病気や機能などを調べます。 体への負担は少なく、検査時に痛みを伴いません。また、X線などの検査と異なり、 放射線を使用しないので被ばくがなく繰り返しの検査が可能です。

生化学・免疫検査部門

採血した血液を遠心分離して得られた血清や尿、または穿刺液等を用いて多種にわたる検査項目を迅速かつ正確に測定します。この得られた数値で肝機能や腎機能、脂質代謝などの病態を調べることに繋がります。

自動分析装置:TBA-c16000(キャノンメディカルシステムズ)

免疫検査

血清を用いて甲状腺機能(TSH、FT3、FT4)、腫瘍マーカー(CEA、AFP、CA125、CA19-9、CA15-3) 感染症(HBs抗原・抗体、HCV抗体、HIV、HTLV-1)、プロカルシトニン定量、β-HCGなどを測定します。

自動分析装置:ARCHITECT i2000SR(アボットジャパン)

糖尿病教室

当院の臨床検査室では、糖尿病が診断されるきっかけとなる検査項目(血糖値、尿糖、HbA1c、グリコアルブミン、インスリン等)を高い精度で検査し、1時間以内で結果報告しています。これらの異常を早期に見つけて、患者さんが検査結果を客観的に評価し生活習慣を改善することで、血糖値コントロ-ルや糖尿病合併症の予防に役立ちます。

病理診断科

病変がどのような細胞から成り立っているかを検査する部門です。大きく分けて組織検査、細胞診検査、病理解剖の3分野に分けられます。

2024年度 組織検査 2459件、術中迅速検査 62件、細胞診検査 4111件です。

常勤医師(病理専門医、細胞診専門医)1名、非常勤医師1名、細胞検査士3名で病理検査全般を行っており、組織診・細胞診を含めて全例をダブルチェックする体制をとっています。また、診断においては久留米大学医学部病理学講座と連携をとり診断精度の向上に努めております。

医長紹介

- 臨床検査科長

- 矢野 雄太

- 専門領域

- 病理診断 / 細胞診

- 専門医等

- 日本病理学会病理専門医 / 日本臨床細胞学会細胞診専門医 / 厚生労働省死体解剖資格認定

専門医認定施設

- 日本病理学会研修登録施設

- 日本臨床細胞学会教育研修施設

- 久留米大学医学部卒前並びに卒後教育のための教育関連診療科

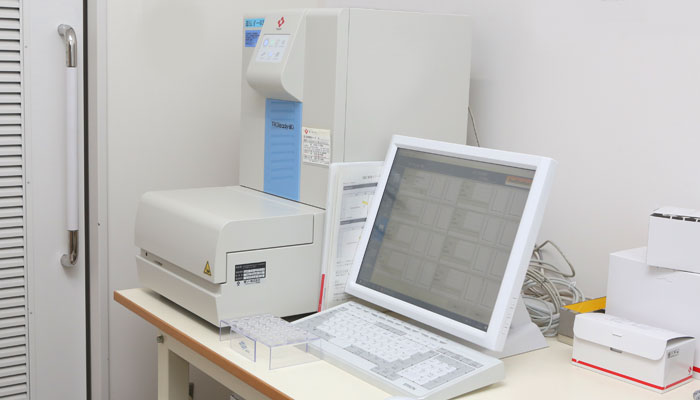

病理組織検査

病変のある身体の一部を採取し、細胞や組織の形の変化を肉眼的、顕微鏡的に観察し、病気の診断を行う検査です。生検材料や手術材料が対象になります。必要があれば免疫染色装置にて更に詳しく調べていきます。

また術中迅速検査も行っています。手術中に病理組織学的な診断を得たいときに行われます。病変切除断端の腫瘍の有無、リンパ節転移の有無などを診断し、それにより手術続行の可否や術式の変更が決まる、とても重要でスピードが必要な検査です。

細胞診検査

細胞検査士を中心に業務を行っています。病変部から採取した細胞の良性・悪性を診断する、早期癌(がん検診)の発見に欠かせない検査です。診断報告の迅速化に努めています。

病理解剖

不幸にして亡くなられた患者の皆様をご遺族の承諾のもとに、生前の診断や治療の効果、病変の進行状態、死因などについて検索を行います。その結果は、後日直接治療にあたった臨床医(担当医)や他の診断科の先生たちとの合同検討会を行い、今後の医学の進歩へとつなげていきます。

遺伝子検査部門

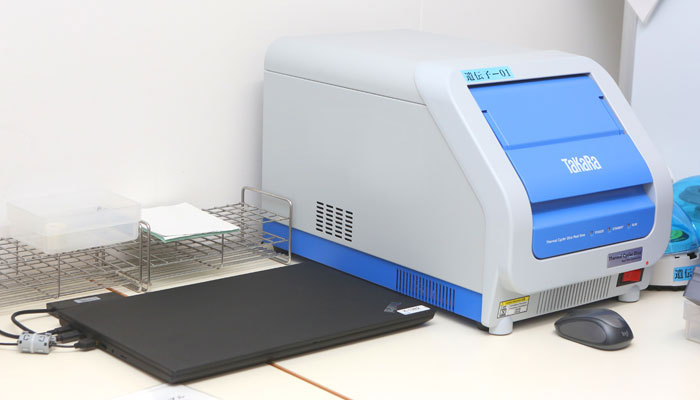

PCR検査

当検査室では感染症の診断を目的とした遺伝子検査を実施しています。

タカラバイオThermal Cycler Dice Real Time System Lite TP700

TRC-Ready

PCR検査について

PCRとはpolymerase chain reaction(ポリメラーゼ連鎖反応)の略語です。患者さんから採取した鼻咽頭ぬぐい液や唾液を検体として、 ポリメラーゼという酵素を用いて病原体の遺伝子の特徴的な一部分を連鎖反応で増幅させて感染の有無を確認することができます。 病原体の量が少量でも検出することができるため、感染症の検査の中では検出力の高い検査とされています。

スタッフ構成

| 臨床検査科長(病理医師) | 1名 |

| 副臨床検査科長(産科医師) | 1名 |

| 病理医師 | 1名 |

| 臨床検査技師長 | 1名 |

| 副臨床検査技師長 | 1名 |

| 主任臨床検査技師 | 6名 |

| 臨床検査技師 | 12名 |

| 看護師 | 1名 |

| 事務助手 | 1名 |

認定技師

| 認定輸血検査技師 | 1名 |

| 細胞治療認定管理師 | 2名 |

| 生殖補助医療胚培養士 | 1名 |

| 細胞検査士 | 4名 |

| 認定救急検査技師 | 1名 |

| 認定一般検査技師 | 1名 |

| 認定血液検査技師 | 1名 |

| 緊急臨床検査士 | 4名 |

| 認定臨床微生物検査技師 | 1名 |

| 感染制御認定微生物検査技師 | 1名 |

| 二級臨床検査士(微生物学) | 2名 |

| 遺伝子分析科学認定士(初級) | 1名 |

| 超音波検査士(循環器) | 2名 |

| 超音波検査士(血管) | 1名 |

| 認定脳神経超音波検査士 | 1名 |

| 認定血管診療技師 | 1名 |

| 第2種ME技術者 | 1名 |

| 福岡県肝炎医療コーディネーター | 4名 |

| 糖尿病療法指導士 | 1名 |

| NST専門療法士 | 1名 |

| 毒物劇物取扱責任者 | 5名 |

| 特定化学物質作業主任者 | 1名 |

| 有機溶剤作業主任者 | 4名 |

| 臨地実習指導者 | 5名 |

| 医療技術部門管理資格認定 | 1名 |